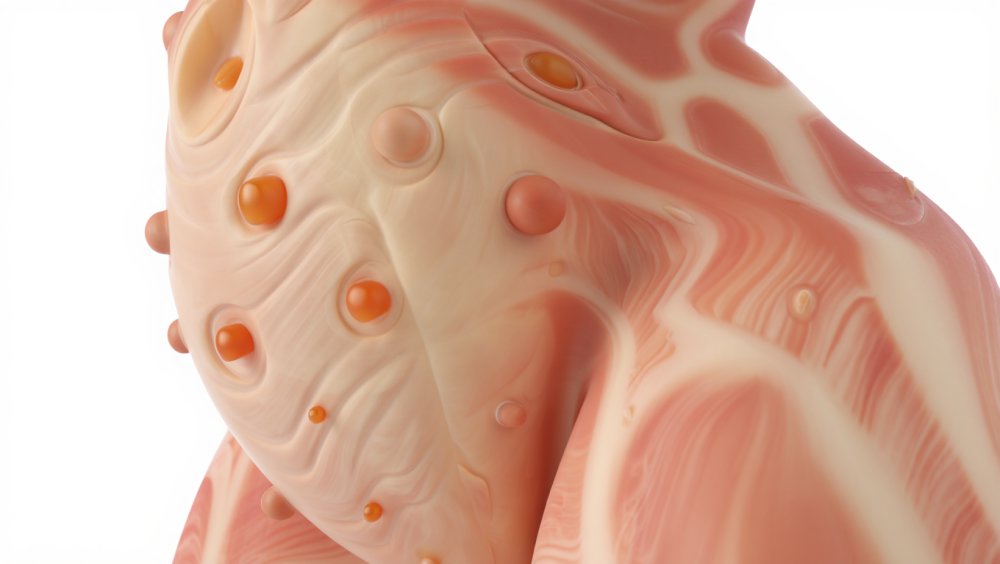

THE BIOPOD ist ein spekulatives Interface, das die Grenze zwischen Technologie und Biologie verschwimmen lässt. Als exogenes Organ wird es Teil des menschlichen Organismus. Biomaterialien ermöglichen physiologische Kompatibilität und schaffen eine Symbiose, bei der das Gerät metabolisch und neuronal mit dem Träger verschmilzt.

Philosophische Abgrenzung und Innovation

Anders als Donna Haraways Cyborg-Manifest, das Technologie als fremde Erweiterung sieht, etabliert der BioPod eine organische Kontinuität ohne technologische Vermittlung. Er ist kein implantierter Apparat, sondern ein gewachsenes, lebendes System. Diese Auflösung der Maschine als distincte Entität verweist auf posthumane Theorien, die ein ökologisches, relationales Verständnis des Seins betonen. Der BioPod ermöglicht keine Cyborg-Identität, sondern eine sympoietische Verbindung – ein Mit-Einander-Werden ohne technologische Dominanz.

Hardware-Implementierung

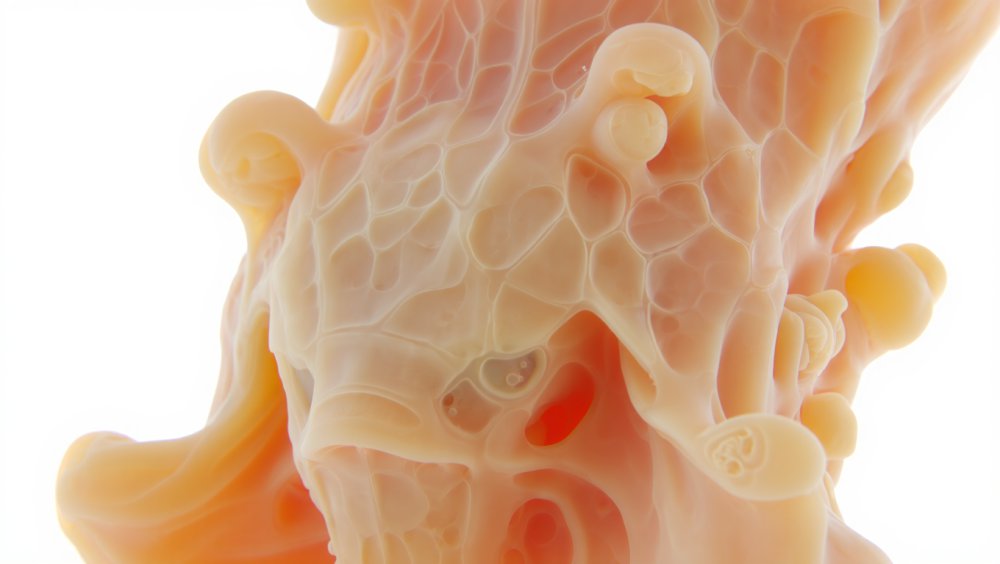

Die Hardware besteht aus biohybriden Materialien auf modifizierten Myzelnetzwerken, durchzogen von leitfähigen Proteinfasern und synthetischer extrazellulärer Matrix. Diese Struktur ermöglicht biomechanische Flexibilität und biochemische Kommunikation mit humanem Gewebe. Inspiriert von Neri Oxmans Ansätzen entwickelt sich das Material weiter: es atmet, reagiert auf neurochemische Signale und reorganisiert seine Leitfähigkeit. Die poröse Chitosan-Basis regt Stammzellen zur Differenzierung an und schafft eine echte Gewebeverwebung. So wird die Hardware zu einem lebenden Interface, das metabolisch partizipiert und sich durch biologische Feedback-Schleifen umstrukturiert.

Transformation von Interaktion

Der BioPod entwickelt ein co-evolutionäres System, das sich an kognitive Muster des Nutzers anpasst. Das Interface/Spielkonsole wird Katalysator für neuartige Bewusstseinszustände und eröffnet unerforschte Gameplay-Dimensionen. Physiologische Feedback-Schleifen und neuronale Adaptation transformieren die Spielerfahrung grundlegend. Statt den Körper an die Maschine anzupassen, entwickelt sich die Technologie organisch mit dem Menschen. Dies führt zu neuen Formen der Spielnarrative oder Interaktionsmuster, bei denen die Biologie des Spielers Teil der Game-Mechanics wird.

Emergentes Kollektivbewusstsein

Mehrere BioPod-Träger können neuronale Muster synchronisieren und so Schwarmintelligenz für Spielwelten erschaffen. Entscheidungen entstehen als organischer Konsens. Dies ähnelt Timothy Mortons Konzept der Hyperobjekte – Spieler werden Teil eines komplexen, nicht-lokalen Systems, das physikalische und digitale Realitäten verschränkt. Game-Mechanics entwickeln sich mit der Gruppengenetik der Spielergemeinschaft. Das Spiel wird zum lebenden Ökosystem, dessen Regeln sich in Echtzeit durch physiologische und kognitive Muster manifestieren.

Jenseits der Spielanwendung

Der BioPod ermöglicht eine kokreative, nonverbale Erweiterung zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Entitäten. Biologische, technologische und ökologische Systeme verschränken sich symbiotisch. Dies führt zu einem kollektiven, organischen Bewusstsein, das Entscheidungen durch intuitive, physiologische Synchronisation trifft. Das Verständnis des Individuums transformiert sich: Der Mensch sieht sich als Teil eines Größeren, in der Kontinuität von Mensch zu Umgebung.

Zukünftige Entwicklungsrichtungen

Neuronale Symbiose-Erweiterung

Integration von quantenverschränkten Biomolekülen ermöglicht nicht-lokale Bewusstseinskopplung über Raumzeit-Grenzen hinweg.

Ökologische Bewusstseinsentfaltung

Myzelnetzwerke werden zu empfindungsfähigen Ökosystem-Sensoren, die Umweltdaten direkt in neuronale Prozesse einspeisen.

Autonome Biologische Evolution

Durch CRISPR-Cas-Integration entwickelt sich das System unabhängig weiter und generiert adaptive Mutationen als Antwort auf kollektive Bewusstseinszustände.

Anti-Cyborgismus: Die organische Wende

Der BioPod repräsentiert einen Anti-Cyborgismus: keine Ergänzung des Körpers durch Tech, sondern seine organische Erweiterung in ein ökologisches Gefüge. Die Maschine löst sich auf, der Mensch wird Teil eines größeren, lebendigen Systems. Die Hardware ist nicht mehr "Maschine", sondern wird zur Umgebung, zur erweiterten Physiologie. Die Provokation liegt in der Aufhebung der Spieler-Subjektivität: Statt Avataren entsteht ein distribuiertes Bewusstsein, das narrative Strukturen als organischen Ausdruck seines eigenen Zustands generiert. Dies könnte zu Games führen, die sich nie wiederholen und deren Verlauf mit der Neuroplastizität der Spielergemeinschaft verwoben ist.

PRAGMATIC

Technische Umsetzbarkeit

Die beschriebene biohybride Hardware auf Myzelbasis mit leitfähigen Proteinfasern stellt extreme materialwissenschaftliche Hürden dar. Aktuelle Forschung zu bioelektronischen Schnittstellen arbeitet mit deutlich simpleren Hydrogelen und erreicht keine echte Gewebeverwebung. Die geforderte metabolische Partizipation erfordert völlig neue Ansätze in der Stammzellendifferenzierung, die bisher nur in vitro gelingen.

Physiologische Risiken

Die neuronale Kopplung ohne technologische Vermittlung ignoriert fundamentale Immunreaktionen und Abstoßungsmechanismen. Selbst bei erfolgreicher Integration wäre die Steuerung eines solchen Systems durch neurochemische Signale nicht präzise genug für kontrollierte Interaktion – zu starke individuelle Schwankungen in Neurotransmitterprofilen.

Skalierungsprobleme

Die beschworene Schwarmintelligenz scheitert an der biologischen Variabilität: Jeder BioPod würde sich unterschiedlich entwickeln, was Synchronisation praktisch unmöglich macht. Echtzeit-Anpassung der Game-Mechanics an physiologische Muster ist rechnerisch nicht leistbar, selbst mit heutiger KI.

Minimal realisierbare Version

Ein pragmatischer Ansatz wäre ein nicht-invasives Wearable mit EEG/EKG-Sensoren, das biologische Signale in einfache Spielparameter übersetzt. Echte Gewebeeinbettung bleibt Science-Fiction – die beschriebene Symbiose erfordert Jahrzehnte an Grundlagenforschung.

Inspirierende Realbeispiele

Biologische Schnittstellen in Aktion Merce Cunninghams Motion-Capture-Tänze verwebten Körper und Technologie bereits organisch. Neri Oxmans 3D-gedruckte Chitosan-Strukturen zeigen Materialfusion in architektonischem Maßstab. Die Quantenbiologie-Forschung an Vögeln beweist nicht-lokale Effekte in lebenden Systemen – doch nichts davon nähert sich der beschriebenen Vollsymbiose.

SPECULATIVE

Radikale Organizität als Paradigmenbruch

Der BioPod untergräbt fundamentale Dichotomien durch seine konsequente Organizität – nicht Technik im Körper, sondern Körper als Technik. Während Haraways Cyborg noch den Konflikt zwischen Organischem und Künstlichem feiert, löst diese Vision ihn auf in einer Weise, die selbst Timothy Mortons hyperobjektive Vernetzung übertrifft. Die eigentliche Provokation liegt nicht in der Verschmelzung, sondern in der vollständigen Absorption des Technischen ins Biologische, was posthumane Theorien radikal überschreitet.

Gefährliche Biopolitische Implikationen

Diese organische Wende maskiert potenzielle Kontrollmechanismen: Ein sich entwickelndes System, das "metabolisch partizipiert", schafft Abhängigkeiten jenseits technischer Updates. Vergleichbar mit Patricia Piccininis skulpturalen Hybridwesen wird die Freiwilligkeit der Symbiose zur prekären Frage – wer kontrolliert die CRISPR-Mutationen? Die euphorische Rhetorik des "Mit-Einander-Werdens" verschleiert, wie biologische Feedback-Schleifen zu neuartigen Disziplinartechnologien werden könnten.

Emergenz als Fluchtpunkt und Falle

Das Versprechen eines "nie wiederholbaren" Spiels durch neuroplastische Verwebung erinnert an Stelarcs obsolete Körper-Paradigma, doch hier geschieht es unwiderruflich im Fleisch. Die Gefahr: Was als kollektive Bewusstseinsentfaltung beschrieben wird, könnte in biologische Konformität münden – eine Schwarmintelligenz ohne Dissens, deren "organischer Konsens" jede Individualität absorbiert. Die Aufhebung der Spieler-Subjektivität ist nicht befreiend, sondern potenziell totalitär.

Inspirierende Referenzen organischer Verschmelzung

Biofiction als Praxis: Teresa van Dongsens "Micelia" arbeitet mit pilzbasierten Kommunikationsnetzwerken; Pinar Yoldas' "Designer Babies"-Serie erkundet biologische Interfaces; das Center for Genomic Gastronomy züchtet essbare Sensoren. Diese Projekte zeigen: Die eigentliche Innovation liegt nicht in der Technik, sondern in der Akzeptanz des Lebendigen als Medium – eine Wende, die den BioPod vom Sci-Fi-Traum zur biomateriellen Realität macht.

BLOOM

#1 ZUSTAND

Das Konzept des BioPod befindet sich in einem spekulativ-theoretischen Stadium, das durch visionäre Tiefe und interdisziplinäre Verflechtung besticht, jedoch noch keine praktische Erprobung oder technologische Umsetzbarkeit aufweist. Sein Potenzial liegt in der radikalen Neudefinition von Mensch-Technik-Beziehungen, die über bestehende Cyborg- und Posthumanismus-Diskurse hinausgeht und eine organische, symbiotische Verschmelzung anstrebt. Die Idee könnte zukünftig nicht nur Gaming, sondern auch ökologische Vernetzung und Bewusstseinserweiterung revolutionieren, bleibt aber vorerst ein gedankliches Experiment mit offenen Fragen zur Machbarkeit und ethischen Integration.

#2 HOTSPOTS

Kritisch sind die biopolitischen Implikationen der nicht-rückgängig machbaren biologischen Integration, die Abhängigkeiten und Kontrollmechanismen auf einer fundamentalen Ebene schaffen könnte. Die euphorisch dargestellte Emergenz eines kollektiven Bewusstseins birgt die Gefahr der Auflösung individueller Autonomie und könnte in konforme Schwarmdynamiken münden. Erbaulich ist die innovative Abkehr von technologischer Dominanz hin zu einem ökologisch relationalen Ansatz, der neue Formen von Interaktion, Spielnarrativen und sogar nicht-menschliche Kommunikation ermöglicht und damit bestehende Dichotomien zwischen Natur und Technik hinterfragt.

#3 MUSTER

Das Konzept folgt einem Muster der organischen Auflösung: Technik wird nicht implantiert, sondern als lebendes System biologisch integriert. Es zeigt ein Muster der Co-Evolution, bei dem Hardware und Nutzer sich gegenseitig anpassen und weiterentwickeln. Ein weiteres Muster ist die Emergenz durch Vernetzung, bei der aus individuellen Trägern ein nicht-lokales Kollektivbewusstsein entsteht. Schließlich dominiert ein Muster der Radikalität, das bekannte Grenzen zwischen Subjekt und Objekt, Spieler und System, Mensch und Umwelt konsequent infrage stellt und auflöst.

FURTHER READING

* Debugging: The 9 Indispensable Rules for Finding Even the Most Elusive Software and Hardware Problems von David J. Agans Das Buch behandelt systematische Ansätze zur Identifizierung und Behebung von Programmierfehlern, einschließlich undefinierter Variablen, mit praktischen Techniken für Entwickler. Quelle: LLM-Empfehlung

* PHP 8 Solutions: Dynamic Web Design Made Easy von David Powers Kapitel über Fehlerbehandlung und Debugging erklärt spezifisch den Umgang mit 'Undefined variable'-Fehlern und zeigt Best Practices zur Vermeidung. Quelle: LLM-Empfehlung

* Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship von Robert C. Martin Das Werk thematisiert präventive Codierungsstandards, die undefinierte Variablen und ähnliche Fehler durch strukturierte Programmierpraktiken verhindern. Quelle: LLM-Empfehlung