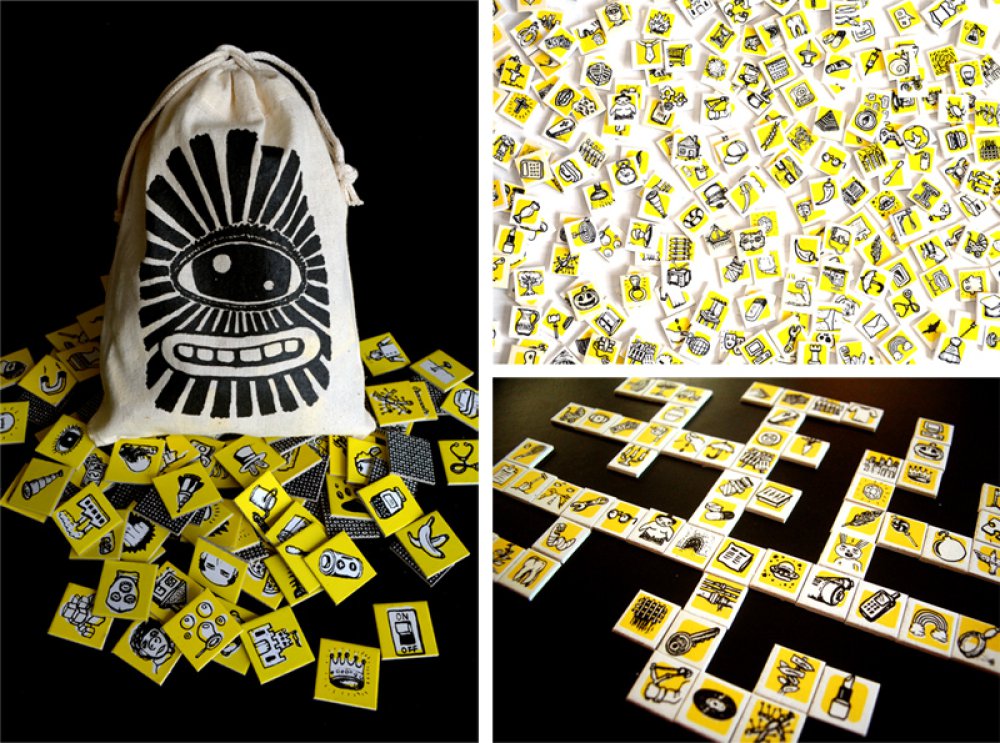

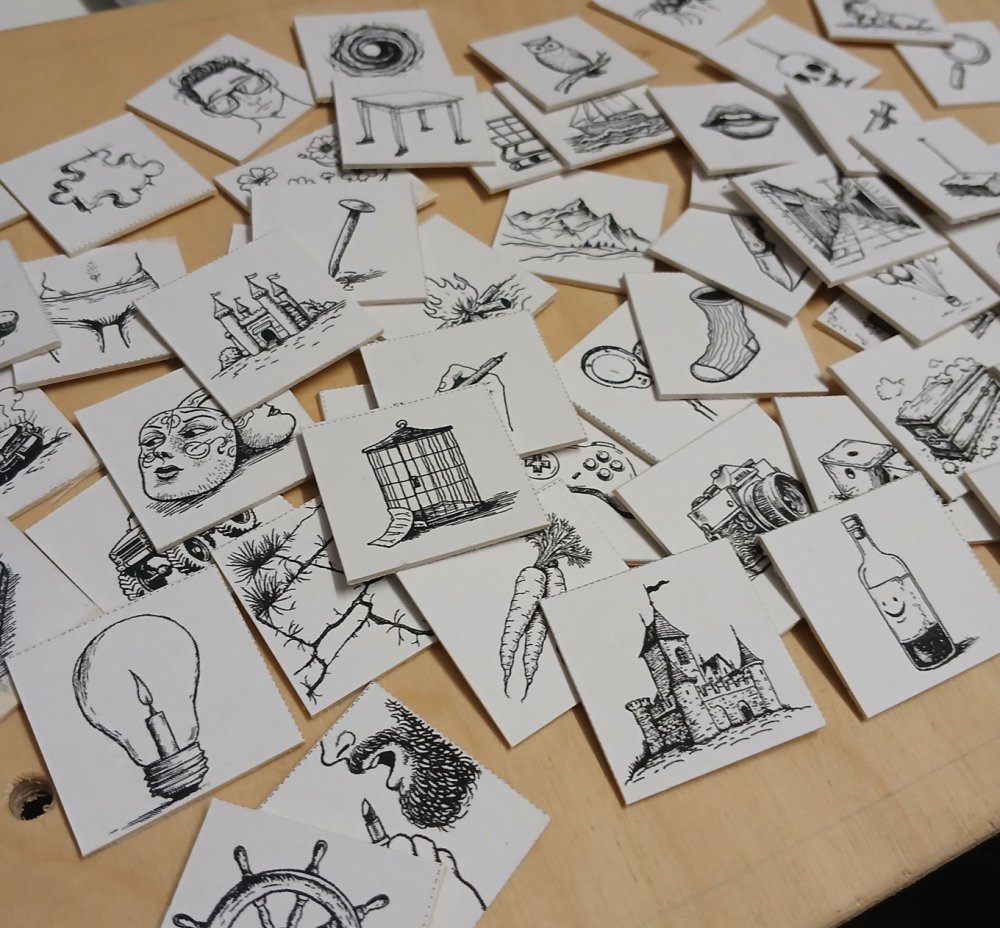

Ein analoges Legespiel für generationsübergreifende Ko-Kreation durch gemeinsames Geschichtenerzählen. Jede:r Spieler:in erhält 20 handgezeichnete Karten mit polysemen Motiven, die sowohl wörtlich als auch metaphorisch interpretierbar sind – inspiriert von Prinzipien der kreativen Kognition (vgl. Guilfords divergentes Denken) und surrealistischen Erzähltechniken. Ausgehend von einer Startkarte entwickeln die Spielenden reihum eine kollektive Narration, indem sie Karten anlegen und die Geschichte fortsetzen.

Die narrative Flexibilität steht im Zentrum: Ein Motiv wie ein „schläfriger Roboter“ kann technische Ermüdung oder philosophische Cyborg-Reflexionen evozieren. Durch ein demokratisches Veto-Recht wird narrative Plausibilität verhandelt, wobei nicht realistische Logik, sondern die innere Konsistenz der gemeinsam erschaffenen Welt entscheidend ist – ein Prinzip, das an die narrative Psychologie (Sarbin) und die Theorie des „joint imagination“ (Harris) anknüpft. Das Ziel ist die Bildung eines geschlossenen Kreises innerhalb eines 2x2-Rasters, der die zyklische Natur gemeinsamer Kreativität symbolisiert.

Das Spiel schafft einen niederschwelligen Raum für nonverbale Kreativität (durch Bildkarten) und verbale Interaktion (durch Erzählen) und fördert damit empathische und kognitive Flexibilität – gestützt durch Studien zur spielbasierten Sozialkompetenz (z.B. Gray, 2008). Der Gewinn liegt nicht im Wettbewerb, sondern im gemeinsamen Schaffen überraschender narrativer Verbindungen und humorvoller Wendungen.

ERWEITERUNG

- Nutzergenerierte Kartensets: Spieler:innen können Textvorschläge für neue Motive einreichen. Ausgewählte Entwürfe werden von den Autor:innen illustriert und mit Namensnennung der Einsender:in veröffentlicht. Dies stärkt die Community-Bindung und fördert diversere Narrative.

- Special Cards: Größere Kartenformate (4x4, 6x6, 8x8) ermöglichen komplexe Motive und erweiterte Spielregeln (z.B. narrative Brüche, Plot-Twists). Limitierte Künstler-Editionen mit eigenständigem Artwork bieten eine potenzielle Einnahmequelle und erweitern den ästhetischen Ausdruck.

VERÖFFENTLICHUNG Das Spiel ist Open-Source und als Web-to-Print verfügbar. Die Motive wurden mit generativer KI (Stable Diffusion 1.5, fine-getuned mit eigens trainierten LoRAs) erzeugt und von den Spielautor:innen kuratiert – unter bewusstem Einsatz ethischer KI-Praktiken (Transparenz, Human-in-the-Loop). Spielbögen können ausgedruckt, auf Pappe kaschiert und sofort verwendet werden.

Eine vorproduzierte Handelsvariante ist nicht geplant; der Zielgruppenzugang würde massiver Werbung bedürfen, was dem Low-Budget-Ansatz widerspricht. Stattdessen wird physische Zugänglichkeit durch Partnerschaften mit Maker-Spaces, Bibliotheken oder Spieleläden verbessert: Diese können selbstproduzierte Exemplare anbieten und optional 10% des Verkaufserlöses als Donation an die Open-Source-Projektkasse abführen. Crowdfunding bleibt eine Option, steht aber nicht im finanziellen Fokus.